Die geheimen Hallen des Mercedes-Benz-Museums

Hier bunkert Daimler 800 wertvolle Oldtimer

Etwa 160 Fahrzeuge sind die Stars im Museum von Mercedes-Benz, doch mehr als 800 weitere Preziosen warten noch auf ihren Einsatz: Ein Besuch in den heiligen (Lager)-Hallen.

21.08.2016

Malte Jürgens

Foto: Hans-Dieter Seufert

54 Bilder

Foto: Hans-Dieter Seufert

54 Bilder

1/54

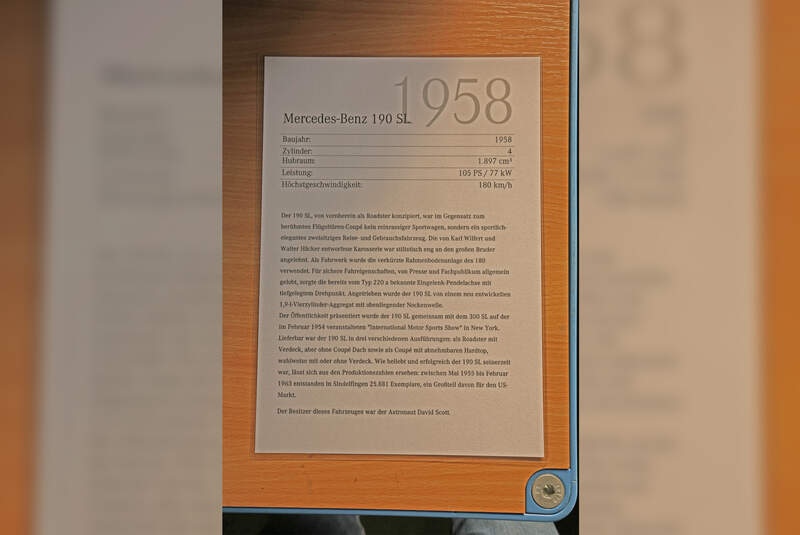

Preziose in der Nachkriegshalle: Der 190 SL von Astronaut David R. Scott, siebter Mensch auf dem Mond. Der SL zeigt die originale Patina, so, wie Scott sie durch langjährige Nutzung erzeugt hat.

Foto: Hans-Dieter Seufert

2/54

Museums-Info zum Astronauten-SL

Foto: Hans-Dieter Seufert

3/54

Sticker von höchster Authentizität: Diesen Wagen fährt ein Mitglied der NASA.

Foto: Hans-Dieter Seufert

4/54

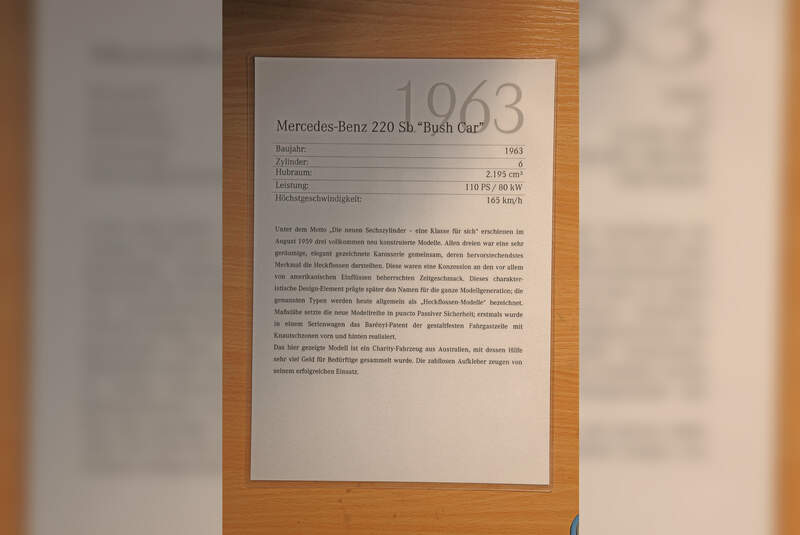

Museums-Information zum Mercedes-Benz Bush Car (nächstes Bild) 220 Sb von 1963, mit dem bei unzähligen Offroad-Einsätzen in Australien Spenden für soziale Projekte gesammelt wurden

Foto: Hans-Deiter Seufert

5/54

Die Mercedes S-Klasse aus dem Jahr 1963, ein 220 Sb, wurde in Australien für Fahrten durch das Outback martialisch hergerichtet.

Foto: Hans-Dieter Seufert

6/54

Blick durch die Scheiben auf zwei Mercedes S-Klassen der Baureihe W 140. Das rechte, silberne Exemplare fuhr einst der Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger

Foto: Hans-Dieter Seufert

7/54

Die S-Klasse der Baureihe W 140 galt als der Mercedes, der in jeder Beziehung „einen Schlag Butter mehr“ mit auf den Lebensweg bekommen hat: Größe, Luxus, Leistung

Foto: Hans-Dieter Seufert

8/54

In dem Hallen der Museumsreserve geht es manchmal zu wie im Geldspeicher von Dagobert Duck: Man kann dort zwar nicht in Talern, aber in wertvollen Klassikern gewissermaßen baden.

Foto: Hans-Dieter Seufert

9/54

Pagode, Strich-Acht, Flügeltürer und Rahmenfahrzeuge: Was immer Mercedes-Benz auch gefertigt hat, hier wartet es auf den nächsten Einsatz als Publikumsmagnet.

Foto: Hans-Dieter Seufert

10/54

Das gibt es nur in der Museumssammlung: Ein Dutzend Flügeltürer und 300-SL-Cabrios stehen säuberlich aufgereiht fast in Tuchfühlung mit den noblen Staatskarossen vom Typ Mercedes 600.

Foto: Hans-Dieter Seufert

11/54

Um Platz zu sparen, stehen die Fahrzeuge der Museumssammlung dicht an dicht – auch der Jahrhundert-Sportwagen 300 SL bekommt da keinen Extra-Raum.

Foto: Hans-Dieter Seufert

12/54

Sortiert nach Alter, Zustand oder historischer Bedeutung wird in den Lagerhallen nicht.

Foto: Hans-Dieter Seufert

13/54

Hier kommt es ausschließlich darauf an, die Objekte der Begierde werterhaltend einzuparken.

Foto: Hans-Dieter Seufert

14/54

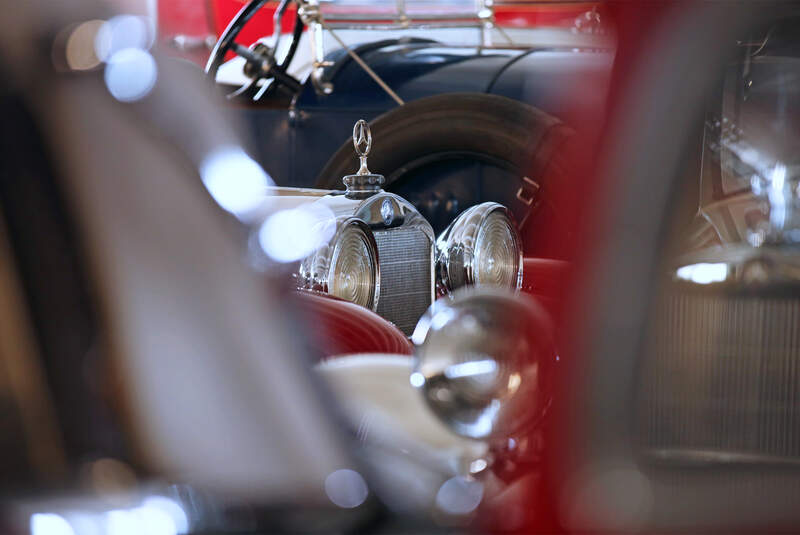

Im Laufe der Jahrzehnte verwandelten sich auch Design und Technik der Scheinwerfer.

Foto: Hans-Dieter Seufert

15/54

Mal saßen die Reflektoren übereinander, dann wieder nebeneinander; dazu gab es Vier-Augen-Gesichter oder Projektionsscheinwerfer mit aufwändiger Linsen- und LED-Optik.

Foto: Hans-Dieter Seufert

16/54

Wirtschaftswunder und ein seidenweicher Sechszylinder: Der Mercedes 300 d, Cabriolet D, in dem sich auch Bundeskanzler Konrad Adenauer gerne chauffieren ließ, war ein Auto-Traum der 50er-Jahre.

Foto: Hans-Dieter Seufert

17/54

Die Mercedes-Baureihe W 114/115 Strich-Acht bestimmte den optischen Auftritt der Marke in den Siebziger Jahren. Die modischen Heckflossen-Mercedes der Sechziger hatten ausgedient.

Foto: Hans-Dieter Seufert

18/54

Einmalige Raritäten: Aerodynamisches Rekordfahrzeug aus den Dreißiger Jahren (rechts); daneben die Vorstudie zum Carver-Prototyp, dann ein Mercedes-Supersportwagen, den es nur als Holzmodell gab.

Foto: Hans-Dieter Seufert

19/54

Das Trio aus Bild 21 noch einmal aus anderer Perspektive; hinter dem Rekordwagen aus den Dreißiger Jahren ist ein C 111-Rekordwagen im Nardo-Trimm zu erkennen.

Foto: Hans-Dieter Seufert

20/54

Einträchtig nebeneinander im Warten auf den nächsten Einsatz: DTM-Tourenwagen und ein Formel 1 als Vertreter des „Open-wheel-racing“.

Foto: Hans-Dieter Seufert

21/54

Fahrerautogramme aus den letzten Jahrzehnten auf den Hauben der DTM-Renner; darüber die Ehrenformationen mit Portraits der Renn-Legenden aus dem Werksstall.

Foto: Hans-Dieter Seufert

22/54

Wie falsch geparkt: Kompressor-GP-Rennwagen W 25 aus den Dreißiger Jahren neben den modernen Tourenwagen und GT.

Foto: Hans-Dieter Seufert

23/54

Die modernen Silberpfeile von Lewis Hamilton und Nico Rosberg schreiben die Geschichte der überlegenen Rennwagen im Zeichen des Sterns heute weiter fort.

Foto: Hans-Dieter Seufert

24/54

In einer kleinen Nebenhalle stehen nicht weniger als sechs C 111, flankiert von Formel-1-Boliden und den Coupés des Typs 450 SLC 5.0, mit denen einst Rallyes gefahren wurden.

Foto: Hans-Dieter Seufert

25/54

Verpackt wie Geschenke: Die Formel-Rennwagen von Mercedes hausen platzsparend gestapelt in handgefertigten Holzcontainern.

Foto: Hans-Dieter Seufert

26/54

Unauffällig mit von der Partie: Die historischen Renntransporter der Werksmannschaft. Die Typen: L 3500 (hinten), LO 2750 und der 300 SL Rennwagen-Schnelltransporter.

Foto: Hans-Dieter Seufert

27/54

Edle Exoten: zwei Mercedes-Benz C111/1 (Mitte) und vier C 111/2, davor ein Mercedes SLR McLaren Spider „Stirling Moss“.

Foto: Hans-Dieter Seufert

28/54

Mit Drei- und Vierscheiben Wankelmotoren oder auch gebräuchlichen V8 bestückt: Die C 111 strahlen wie Kristalle in einem versteckten Bergwerksschacht.

Foto: Hans-Dieter Seufert

29/54

Futurismus trifft Serienbau: Die riskant-fortschrittlichen C 111 zeigen den nach ihnen konstruierten C 107 den aerodynamischen Rücken; mattschwarze Hauben mussten bei Rallye-Autos sein.

Foto: Hans-Dieter Seufert

30/54

Der Formel-1-Rennwagen W 196 R wurde 1954 und 1955 eingesetzt; dahinter das Coupé von Renn-Techniker Rudolf Uhlenhaut, das einen auf drei Liter Hubraum gebrachten Renn-Achtzylinder trägt.

Foto: Hans-Dieter Seufert

31/54

Das Uhlenhaut-Copupé (vorn) erinnert an den Flügeltürer 300 SL, ist aber stets ein Einzelstück gebieben und zeigt hochkarätige Renn-Technik.

Foto: Hans-Dieter SEufert

32/54

Die Silberpfeile der alten Gruppe C waren zunächst mit V8-Turbomotoren und dann mit 3,5-Liter-V12-Aggregaten bestückt, den letzten Rennmotoren, die Mercedes in Untertürkheim fertigte.

Foto: Hans-Dieter Seufert

33/54

Mercedes stieg vor 23 Jahren wieder in die Formel 1 ein; die Rennwagen aller Jahrgänge sind in den Museumsgaragen zu bunten Monumenten aufgetürmt.

Foto: Hans-Dieter Seufert

34/54

Die frühe Rennwagentechnik (li.) war mit den Rohrrahmen weit weniger komplex als ein modernes Kunststoff-Monocoque mit seiner komplizierten Aerodynamik.

Foto: Hans-Dieter Seufert

35/54

Fast fünf Jahrzehnte aerodynamischer Entwicklung machen den Unterschied: Links ein Rekordwagen aus den Dreißiger Jahren; in der Mitte der C 111/IV, der 1979 mit einem V8 Turbo und 403,9 km/h den Rekord für Rundstrecken aufstellte. Rechts der C 111/III, der 1978 in Nardo 320 km/h mit einem Fünfzylinder-Diesel erreichte.

Foto: Hans-Dieter Seufert

36/54

Mit den Benz Velo und Comfortable begann die industrielle Automobil-Produktion. Der blaue Benz stammt aus dem Jahr 1895, leistet 2,75 PS und ist 30 km/h schnell.

Foto: Hans-Dieter Seufert

37/54

Epochenübergreifend wartet ein Mercedes-Knight von 1912 mit Schiebermotor neben einer Mercedes Heckflosse aus den frühen Sechziger Jahren.

Foto: Hans-Dieter Seufert

38/54

Klare Kennzeichen der Vorkriegsära: dicke Holzlenkräder mit Regulierhebeln für Zündung und Handgas, hohe und schmale Kühler, freistehende Scheinwerfer. Der Mercedes 170 V etwa wurde von 1937 bis 1952 gebaut.

Foto: Hans-Dieter Seufert

39/54

Die Veteranen aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg fallen durch die reiche Verwendung von Messing auf, etwa für den Kühler und die beiden Scheinwerfer.

Foto: Hans-Dieter Seufert

40/54

Das Schnittmodell eines Mercedes-Benz 540 K ohne Karosserie gehörte in den Dreißiger Jahren zu den umlagerten Ausstellungsobjekten auf den großen internationalen Automessen.

Foto: Hans-Dieter Seufert

41/54

Ab und zu hat sich ein Kübelwagen in die Phalanx der noblen und distinguierten Geschäftswagen von einst eingeschlichen.

Foto: Hans-Dieter Seufert

42/54

Im Mercedes-Benz-Museum finden auch die Benz-Automobile aus der Zeit vor der Fusion 1926 ein gepflegtes Ruheplätzchen. Gewienert werden sie ganz genauso wie die frühen Daimler.

Foto: Hans-Dieter Seufert

43/54

Jahrzehntelang saß der dreistrahlige Mercedes-Stern als krönender Abschluss oben auf dem Kühler. Designer Bruno Sacco siedelte ihn später um auf die Motorhauben.

Foto: Hans-Dieter Seufert

44/54

Evolution des Cabrio-Verdecks: Von einfachen Planen, die mit Ledergurten verzurrt sein wollten, wandelte sich das faltbare Dach über beeindruckende Konstruktionen mit Fenstern und Sturmstangen bis zum heutigen versenkbaren Blechdach.

Foto: Hans-Dieter Seufert

45/54

Viertürige Limousinen vom Typ 170 DS repräsentieren die Mercedes-Mittelklasse in den Nachkriegsjahren des Wiederaufbaus.

Foto: Hans-Dieter Seufert

46/54

Blumenvasen gehörten nicht nur zur zeitgenössischen Deko im Volksautomobil Käfer; sie drangen bis in Mercedes-Cockpits vor; hinten in der Halle ein Heckmotor-Mercedes, Typ 170 H.

Foto: Hans-Dieter Seufert

47/54

In den Zwanziger und Dreißiger Jahren galt es als ultimativer Chique, wenn sich die Vorderachse auf Höhe des Kühlers befand oder am besten noch ein Stückchen davor.

Foto: Hans-Dieter Seufert

48/54

Als die Messing-Ära zu Ende ging, wurden Blechteile etwa für Scheinwerfer zunächst vernickelt; in den Dreißiger Jahren trat dann das Chrom seinen Siegeszug an.

Foto: Hans-Dieter Seufert

49/54

Sportwagen waren früher meist offene Autos mit Scheinwerfern und Kotflügeln. Montierte man diese Teile ab, entstand ein Rennwagen. Die Engländer nannten das „Open wheel racing“.

Foto: Hans-Dieter Seufert

50/54

Ab 1956 wurden Blinker für Automobile erlaubt. Davor galt, dass der Fahrtrichtungsanzeiger die Kontur des Fahrzeugs verändern musste.

Foto: Hans-Dieter Seufert

51/54

Neue, von Wilhelm Maybach um 1900 erfundene Hochleistungskühler mit verschiedenen geometrischen Durchströmungsprofilen (drei-, vier- oder sechseckig, Bienenwabenkühler) machten höhere Motorleistungen bei weniger Kühlwasserinhalt möglich.

Foto: Hans-Dieter Seufert

52/54

Zündzeitpunkt und Gemisch-Zusammensetzung wollten bei Vorkriegsautomobilen lange Zeit per Handhebel am Lenkrad justiert werden; stand die Zündung auf „früh“, konnte das Ankurbeln gefährlich werden.

Foto: Hans-Dieter Seufert

53/54

1909 melden Karl Benz den Lorbeerkranz und die Daimler Motoren Gesellschaft den Dreizack-Stern als Warenzeichen an. 1925, im Vorfeld der Fusion, entsteht daraus das Markenzeichen von Mercedes-Benz, der Stern im Lorbeerkranz.

Foto: Hans-Dieter Seufert

54/54

Vor dem ersten Weltkrieg waren Acetylen-Gaslampen zum Beleuchten der Fahrbahn bei Nacht weit verbreitet. Gaslichtanlagen gab es sogar für Fahrräder.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Die Gelegenheit ist günstig und lässt dem unvorbereiteten Besucher schlagartig den Atem stocken. Als sich die Hallentür öffnet, weht der kleinen Gruppe aus Fotografen, Autor und Kurator ein verhaltener Atem von hochoktanigem Benzin entgegen – abgeschmeckt mit einer Prise Rennöl und dem kalten Duft von Stahl, der die Auszeit genießt und nicht mehr rot glühend über die Rennpisten dieser Welt gepeitscht wird.

Oldtimer und historische Rennwagen

Erlebnisse dieser Art vermitteln die streng abgeschotteten Hallen, in denen jene Teile der Fahrzeugsammlung aufbewahrt werden, die gerade nicht im Mercedes-Benz Museum oder auf Veranstaltungen in aller Welt das Publikum faszinieren. Und sie bilden die Majorität: Von den rund 1.000 Fahrzeugen der unternehmenseigenen Sammlung, die vom Beginn der Autogeschichte vor 130 Jahren bis in die Gegenwart reichen und auch Fahrzeuge aktueller Baureihen umfassen, gehören derzeit rund 840 Klassiker der eisernen Reserve an.

„Jedes Jahr wächst die Fahrzeugsammlung um etwa 30 bis 50 Exemplare“, verrät Sammlungsmitarbeiter Holger Lützenkirchen. Dazu gehören neben Oldtimern, die zur Vervollständigung der Sammlung erworben werden, auch zum Beispiel Belegstücke der gerade auslaufenden Serien. Wirklich jeder Serie?

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Klassisch 30er-Jahre: Dickes Holzlenkrad, samtiges Leder auf den Sitzen, die auch ein Sofa sein könnten.

„Prinzipiell ja“, antwortet Lützenkirchen, „wir sammeln hier ja nicht für uns, sondern neben dem Publikum auch für unsere Nachfolger, die vielleicht in 20 oder 30 Jahren bestimmte Fahrzeuge aus unserer Geschichte in der Kommunikation einsetzen möchten. Und wir wissen ja nicht, welche Themen in der Zukunft relevant sein werden. Also heißt es, alles an Autos zu sammeln, was Mercedes-Benz, aber auch Smart herstellt.“

Leder mag es etwas feuchter

Die Unterbringung wirft dabei ganz widersprüchliche Probleme auf. Extrem trockene Luft zum Beispiel ist gut für den Erhalt von Hohlräumen in den Karosserien, aber schlecht für das Leder der Sitze. Leder hat es gerne etwas feuchter. Das Betrachten einzelner Modelle in den Räumen, die im Jargon der Classic-Mitarbeiter scherzhaft die „heiligen Hallen“ genannt werden, ist dabei mit Durchwinden, Vorbeidrücken und hochbeinigem Übersteigen verbunden. „Wir halten hier ein Lager vor und keine Ausstellungsfläche“, erläutert Lützenkirchen den raumsparenden Stand der Automobile.

Novizen, die diese Hallen zum ersten Mal betreten, kommen sich dabei automatisch ein bisschen vor wie Indiana Jones beim Finden der verlorenen Schätze. In der Abteilung für Personenwagen ab den 50er-Jahren steht zum Beispiel ein abgeschabter 190 SL, einst grau lackiert und ausstaffiert mit dem Hardtop. Sein Besitzer hat sich so am Wienern und Polieren der unter kalifornischer Sonne rissig gewordenen Farbschicht abgearbeitet, dass auf dem linken vorderen Kotflügel bereits die Grundierung hervorlugt. Nicht viel besser die schwarzen Türverkleidungen: Von ihnen blättert die mal noble schwarze Oberfläche rissig ab.

Der kleine Aufkleber NASA Flight Research Center verrät etwas über den ehemaligen Besitzer. Der patinierte SL gehörte einst dem NASA-Astronauten David R. Scott, der als siebter Mensch überhaupt den Mond betrat und mit einer Falkenfeder und einem Hammer nachwies, dass leichte und schwere Gegenstände beim Fehlen von Atmosphäre gleich schnell fallen.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Geht's noch legendärer: Ein McLaren-Mercedes SLR "Stirling Moss" und sechs C 111 stehen einfach so da.

Die unendlichen Geschichten

Storys ähnlicher Art halten die meisten der in den heiligen Hallen parkenden Automobile bereit. Da steht etwa der Kompressor-Monoposto W 165 aus dem Jahr 1939 und erzählt dem neben ihm parkenden Formel-1-Rennwagen von 1955, wie er in nur neun Monaten für den GP von Tripolis konstruiert und gebaut worden ist. Er holte auf Anhieb einen Doppelsieg, doch dann verhinderte der Krieg die weitere Karriere. Die Geschichte ist wahr, der W 165 ihr metallener Zeuge.

Da stehen die aerodynamisch ausgefeilten Hochgeschwindigkeits-C 111, die in den 70er-Jahren im italienischen Nardò Rekorde über Rekorde eingefahren haben. 16 davon gleich im Jahr 1976, etwa für 500 Kilometer mit einem durchschnittlichen Tempo von 254 km/h, angetrieben von einem 190-PS-Diesel. Die Straßenversionen des Supersportwagens C 111 stehen zu sechst in einer Nebenhalle, zwei in der ursprünglichen Ausführung von 1969, vier als zweite Version von 1970 mit Vierscheiben-Wankel und 350 PS.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Moderne Formel-1-Rennwagen der vergangenen 20 Saisons dürfen hier auch parken - und warten.

Ein „Flügeltürer“ aus GFK

Da ist das gepanzerte Papa-Mobil zweier Heiliger Väter, eine Handvoll Benz Velo als erste Großserienautos der Welt und gleich ein Dutzend Mercedes-Benz 300 SL. Einer davon in Weiß.

„Das“, erläutert Lützenkirchen, „ist der einzige sogenannte Flügeltürer mit originaler GFK-Karosserie. Damit hat der Entwicklungsbereich das Material ausprobiert. Am Ende war er aber zu schwer.“ Daneben eine Reihe von 600ern, lang und superlang, da sind die Kompressor-Sportwagen aus den 30er-Jahren, der Benz Patent-Motorwagen, die Weltmeisterautos der Gruppe C, volle 130 Jahre Auto eben. Ein Traum, diese einmalige Kollektion einmal zusammen zu sehen.

Foto: Hans-Dieter Seufert

54 Bilder

Foto: Hans-Dieter Seufert

54 Bilder

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert