Original-Test: Lamborghini Diablo

Der entkommt selbst dem Teufel

auto motor und sport fuhr 1992 den Lamborghini Diablo. Die Reportage für Heft 5/1992 verfasste der damalige auto motor und sport-Redakteur Götz Leyrer.

20.07.2023 Götz Leyrer Foto: Hans-Dieter Seufert

8 Bilder

Foto: Hans-Dieter Seufert

8 Bilder

Der Motor brüllt auf, die Antriebsräder hüllen sich in kleine, blaue Wölkchen. Dann plötzlich ein metallisches Klicken, kaum hörbar im Spektakel des startenden Lamborghini: Der Kraftfluss ist unterbrochen, die Gewalt des Drehmoments hat dem Differential ein vorzeitiges Ende bereitet. Weidwund kehrt der gelbe Bolide von Stuttgart nach Italien zurück – huckepack auf einem Abschleppwagen. Ende des ersten Akts.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Vier Monate später ein Anruf aus Sant’ Agata Bolognese, der Heimat der Lamborghini Sportwagen. Sandro Munari, mehrfacher Sieger der Rallye Monte Carlo und heute PR-Manager bei Lamborghini, kündigt an, dass der Diablo wieder fit sei für Testfahrten. Aber diesmal nur in Italien. Der Grund dafür bleibt unausgesprochen im Reich der Vermutungen. Abschleppwagen sind teuer.

Platz für 1,80 Meter-Figuren

Zweiter Akt. Der Diablo steht im Werk bereit, frisch gewaschen und pünktlich auf die Minute. Die ersten Kilometer, hinauf in die Berge bei Maranello, den Jagdgründen der Ferrari-Testfahrer, bieten Gelegenheit, die Bekanntschaft mit dem Teufel zu vertiefen. Kein Zweifel: Der Diablo weckt Sympathien. Man sitzt viel besser als im Vorgänger Countach; das in einem weiten Bereich verstellbare Lenkrad ermöglicht jetzt eine Sitzposition, mit der auch 1,80 Meter-Figuren zurechtkommen.

Foto: Wolfgang Drehsen

Foto: Wolfgang Drehsen

Ansonsten Erinnerungen. Die Übersichtlichkeit, nach vorn beeinträchtigt durch einen klotzig im Raum stehenden Armaturenträger, hat sich gegenüber dem Countach nur marginal verbessert. Kein Wunder natürlich, denn was Designer Marcello Ghandini da geschaffen hat, ist nichts anderes als eine geglättete, modernisierte Variation des einst von Bertone kreierten Countach-Themas. Die Lufteinlässe, beim Vorgänger noch aufgesetzt, weil der Motor mehr Atmung brauchte, als sich der Designer träumen ließ, sind nun harmonisch in die Karosserie integriert.

In Italien macht Sportwagenfahren noch Spaß

Der Diablo ist eine Show, in atemberaubende Formen gegossene Kraft und Geschwindigkeit. Vor allem in Italien, denn hier fehlt der unangenehme Beigeschmack, der Autos dieser Art andernorts gern in eine ganz bestimmte soziale Ecke drängt. Italiener- herzlichen Glückwunsch – können sich noch freuen an der bella macchina. Straßenarbeiter legen die Schaufel weg, selbst alte Mütterchen drehen sich um, wenn der Diablo vorbeiröhrt. Es ist ein gutes, weil selten gewordenes Gefühl.

Foto: Wolfgang Drehsen

Foto: Wolfgang Drehsen

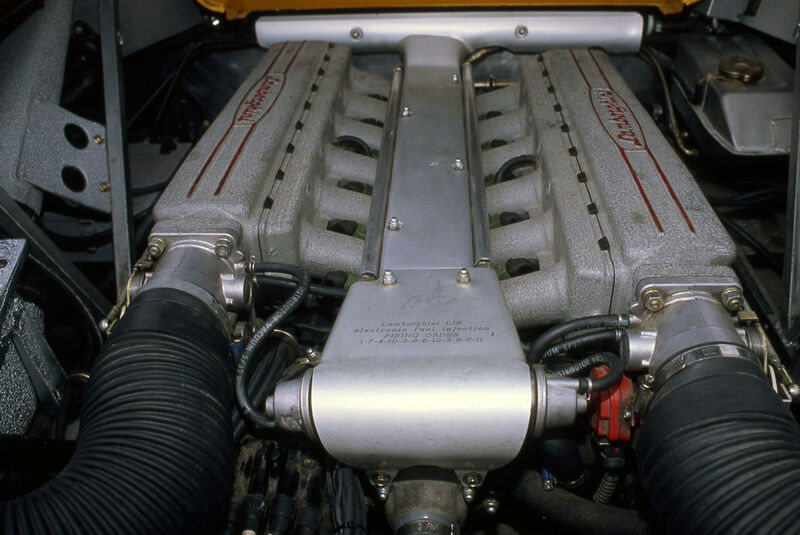

Doch dann, wieder beim Beschleunigen, der zweite Klick. Wieder das Differential, die linke Antriebswelle baumelt haltlos nach unten. Sandro Munari ringt mit der Fassung. Ein deutsches Teil sei dies schließlich, von ZF, das Beste vom Besten, in gleicher Form installiert auch im F 40 von Ferrari. Aber dessen Turbokraft fällt eben auch nicht mit der gleichen brutalen Plötzlichkeit über den Antrieb her wie der Zwölfzylinder-Sauger des Diablo, der mit seinen 5,7 Liter Hubraum schon im unteren Drehzahlbereich eine geradezu brachiale Gewalt entfesselt.

Nicht sehr überraschend: Differentialschaden

Das Differential wird über Nacht ausgetauscht, Vorhang auf zum dritten Akt. Fahrleistungsmessungen stehen auf dem Programm, auf einem Stück noch nicht eingeweihter Autostrada, wo die Polizei beide Augen zudrückt, wenn es ein Lamborghini oder Ferrari ist, der das Tempolimit um mehr als das Doppelte überschreitet.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Und jetzt verblasst die Erinnerung an den Countach. Denn während dessen Geradeauslauf im Bereich der Höchstgeschwindigkeit dem einer Klapperschlange glich, läuft der Diablo, auch ohne Flügel am Heck, wie an der Schnur gezogen. Keine gespannte Konzentration, kein ungutes Gefühl in der Magengegend, auch wenn die seitlichen Begrenzungspfosten der Autobahn zu einem weißen Nichts verwischen.

Die Fahrleistungen sind mit einem Wort beschrieben: teuflisch

Ein Motor, der einen alles andere vergessen lässt, die Kulmination des Hubkolbenprinzips. Ganz sanft ist er im Stadtverkehr, problemlos anzufahren mit nur leicht gesteigerter Leerlaufdrehzahl, trotz der reichlich giftig zupackenden Kupplung. Das Geräusch bleibt zurückhaltend, solange der Diablo mit geringer Last dahinrollt. Aber das Öffnen der Drosselklappen entfesselt ein Gewitter, tief grollend zunächst, dann infernalisch schreiend.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Ein Konzert auf Italienisch, gemixt aus Ansauggeräusch und Auspuffton, das man im Zeitalter der High tech-Einspritzungen und Katalysatoren schon fast vergessen glaubte. Ganz gleich, bei welcher Drehzahl man das Gaspedal durchtritt, der Zwölfzylinder packt zu und stürmt in Sekundenbruchteilen bis auf über 7.000/min. Dritter, vierter, fünfter Gang. Der Schalthebel gleitet leicht durch die offene Kulisse, viel exakter und müheloser als bei jedem Ferrari. Und der Schub scheint kein Ende zu nehmen. Auch weit über 200 km/h legt der Diablo noch zu, dass der Druck im Rücken fühlbar wird.

Die Beschleunigungswerte

Sie stempeln den Diablo tatsächlich zu einem der schnellsten Autos der Welt und bedürfen eigentlich keines Kommentars:

0-60 km/h – 2,7s

0-100 km/h – 4,5s

0-140 km/h – 7,2s

0-160 km/h – 9,3s

0-180 km/h – 11,3s

0-200 km/h – 13,7s

1 km mit steh. Start – 22,4s

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Dazu eine geradezu stupende Elastizität. Um im Vierten von 60 auf 100 km/h zu kommen, braucht der Diablo nur 8,8 Sekunden, von 80 bis 120 km/h im Fünften vergehen 12,2 Sekunden. Das sind Paradewerte, bisher vergleichbar nur noch mit dem Ferrari F 40, der viel mehr als der Lamborghini den Habitus eines Rennwagens pflegt.

Verbindlicher Federungskomfort

Der Diablo wirkt da viel verbindlicher. Leder im Innenraum, elektrische Fensterheber. Im Stil, wenn auch nicht in der Verarbeitung, hat er sich nahtlos der Upperclass angepaßt. Sogar der Federungskomfort ist nicht nur in dürren Ansätzen zu spüren, sondern bleibt bei aller notwendigen Straffheit der Aufhängungen auf der noch verbindlichen Seite.

Foto: ams

Foto: ams

Ein Auto also, das durchaus Begeisterung zu wecken vermag, das aber ebenfalls deutlich macht, dass sich die ganze Gilde der Supersportwagen auf Abwege begeben hat. Klein und leicht, die einst klassischen Sportwagenideale, sind in Vergessenheit geraten.

Der Beginn der schweren PS-Monster

Die Boliden, und nicht nur der Diablo, sind zu optisch zweifellos eindrucksvollen Monstern geworden, schwer (Diablo: 1.580 Kilogramm) und auch etwas schwerfällig, zu Hause eigentlich nur noch auf der Autobahn. Enge Landstraßen machen schnelles Fahren zur Arbeit, das behende Handling fehlt und der Platz für Flundern mit über zwei Meter Breite.

Foto: Hans-Dieter Seufert

Foto: Hans-Dieter Seufert

Und außerdem: Um solche Schwergewichte zu beschleunigen wie den Diablo- dazu sind Motorleistungen nötig, die als Nebeneffekt dann für schon fast absurde Höchstgeschwindigkeiten sorgen. Kein Wunder, dass da die Mechanik nicht immer mitmacht. Nach Abschluss der Messfahrten waren die Diablo-Bremsen am Ende, und die Kupplung hatte ihren Geist aufgegeben. Vorhang zu.