Autos, die man nicht vergisst (16)

Ein echter Russe, von Porsche konstruiert

Ein neuer Lada in einer autoverwöhnten Redaktion ist nichts, was mit großem Hallo begrüßt wird. Wer soll ihn testen? Ich melde mich freiwillig, auch aus der Erkenntnis, dass das Schreiben, ganz gleich worüber, immer mühsam und das Ende fern und zeitlich ungewiss ist.

13.12.2012 Klaus Westrup Foto: Lada

4 Bilder

Foto: Lada

4 Bilder

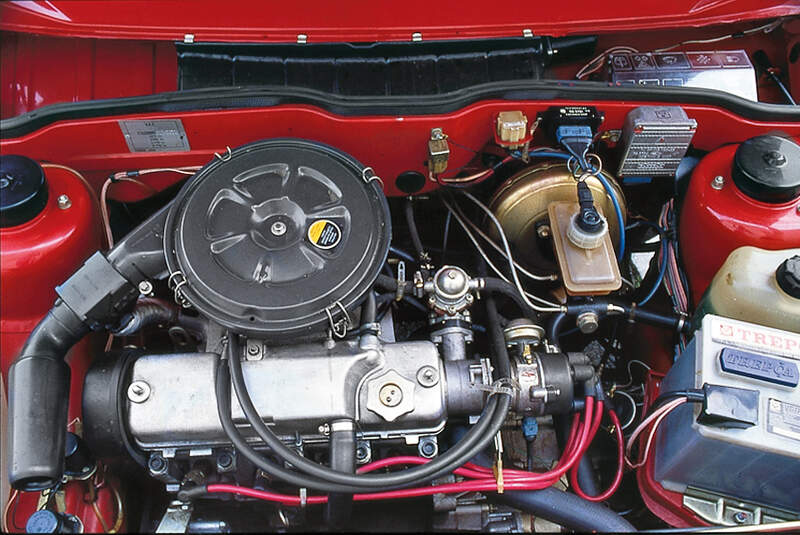

Der Samara, dieser "Kraftwagen VAZ-2108 mit einer Karosserie origineller Form", wie die Betriebsanleitung den Unkundigen belehrt, ist von Grund auf neu konstruiert. Porsche-Ingenieure im schwäbischen Entwicklungszentrum Weissach haben entscheidend mitgeholfen.

Lada mit Entwicklungshilfe von Porsche

Wir schreiben den frühen Sommer 1986, aber schon sechs Jahre zuvor beginnen die Arbeiten an diesem neuen Auto, das in Togliatti an der Wolga auch für den deutschen Markt produziert werden soll. Das Abkommen sieht eine Optimierung der Komponenten vor, keine Styling-Einmischung. Horst Marchart, damals Projektleiter für Fremdentwicklungen, erzählt, dass der Samara kein spezielles "Russenauto" geworden ist, sondern in vielen anderen Märkten akzeptiert werden soll. Porsche lobt die gute Zahlungsmoral der Russen. Insgesamt kommen runde 50 Millionen Mark pünktlich aufs schwäbische Konto, immer in Teilbeträgen.

Herausgekommen ist eine nicht unansehnliche, aber auch formal anspruchslose Schrägheck-Limousine, vier Meter lang, zweitürig, Radkappen gibt es nicht. Was soll man mit ihnen in der Taiga? Hinten hat der Samara eine modische Heckklappe, die Ausstattung umfasst das Nötigste: heizbare Heckscheibe, Scheinwerferregulierung von innen,Verbundglas-Frontscheibe und ein Econometer, das zum sparsamen Fahren erziehen soll. Ein Fünfganggetriebe kostet Aufpreis.

Ich betrete den Samara mit sorgenvollem Respekt. Wenige Wochen zuvor ist im nicht allzuweit von der Produktionsstätte entfernten Tschernobyl der Reaktor explodiert - bei uns soll man keinen Salat mehr essen. Doch darf man ein Auto testen, das womöglich verstrahlt ist? Der Lack strahlt kaum, aber die ärmlich wirkenden Sitzbezüge wirken verdächtig, meine Hose knistert. Hoffentlich ist es nur statische Elektrizität und kein Cäsium 137, das die Hose nach 30 Jahren immer noch halb so stark strahlen lässt. Einen Geigerzähler hat die ansonsten gut ausgestattete Testabteilung nicht, es bleibt Ungewissheit.

Im Interieur herrscht der damals schon uniforme Plastiklook billiger automobiler Massenware vor. Die Verarbeitung ist schlecht, schon nach kurzer Inbetriebnahme bricht die linke Fensterkurbel. Das Raumangebot ist gut, insbesondere auf den beiden Vordersitzen. Man hat Mittelklassegefühle - nicht schlecht für ein Auto, das mit einem Grundpreis von nur 11.000 Mark nicht mehr kostet als ein Renault R4 oder Fiat Panda.

Reicht für flottes Vorankommen: 65 PS auf 940 Kilo

Es gibt noch einen Choke. Nach langer Suche hat man ihn gefunden, der Reihenvierzylinder zündet wie vom Pferd getreten und tourt brutal hoch, weil man mit der Regulierarbeit so schnell nicht nachkommt. Was da so aufschreit unter der Motorhaube ist ebenfalls oder sogar hauptsächlich von Porsche, auch wenn es nirgendwo draufsteht. Die Motorenbauer zeigen mit dem Samara-Triebwerk, dass sie auch einfache Maschinenkost anzubieten haben, einen braven Vierzylinder nämlich, kurzhubig mit obenliegender, zahnriemengetriebener Nockenwelle, fünffach gelagerter Kurbelwelle und einer handelsüblichen Literleistung.

65 PS holt der brave, kostengünstig zu produzierende Vierzylinder aus 1,3 Liter Hubraum, und da die Autos noch nicht so viel wiegen wie heute, nämlich in diesem Fall nur 940 Kilogramm, setzt sich der Samara ganz munter in Bewegung, kommt in 16 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht bei lautstarken 5.700 Umdrehungen seine Höchstgeschwindigkeit von genau 151 km/h. Auch sonst ist die Maschine brummig und zeigt, dass bei vier Zylindern in Reihe die Massenkräfte zweiter Ordnung auch dann präsent sind, wenn die Elite der Motorenbauer am Werk war. Fast zehn Liter verbraucht das drehfreudige Aggregat auf 100 Kilometer - das ist im damaligen Auto-Umfeld keine Schande.

Auf den zukaufbaren fünften Gang kann getrost verzichtet werden. Selbst auf der Autobahn entsteht nicht der akustische Eindruck, man müsse aus dem Vierten noch einmal hochschalten. Die Karosse ist mit dem vergleichsweise günstigen cW-Wert von 0,36 gesegnet, und so halten sich die Windgeräusche in Grenzen.

Was den Samara aber vor allem auszeichnet, ist sein Erwachsensein. Die Preiskaste um 11.000 Mark bietet nur Primitivautos, zum Teil sehr origineller und ingeniöser Art, und der Samara wirkt dagegen, auch von der Statur her, wie das viel zitierte "richtige" Auto.

Schlechtes Image in Deutschland für das beste Angebot

Ein Citroën Visa ist das genauso wenig wie ein Suzuki Alto. Der Kofferraum fasst immerhin 330 Liter und somit Feriengepäck. Der Federungskomfort hat nichts Kleinwagenmäßiges, die starke Untersteuerneigung ist zwar objektiv von Nachteil, doch erlebt man den Samara subjektiv und deshalb als eine Art schweren Wagen. Man fühlt sich vollwertig von der Sache her, emotional ist ein Lada im Westen von Deutschland dagegen so eine Sache. Selbst der kümmerliche Panda von Fiat hat ein besseres Image, der dröhnende Renault R4 sowieso. Man braucht also Selbstbewusstsein, um sich für das in dieser Preisklasse objektiv beste und erwachsenste Angebot zu entscheiden.

Auch der einstige Testbericht spricht diese gefühlsmäßige Komponente zum Schluss an und meint anspielend auf die konstruktive Porsche-Hilfe, dass der Samara zwar nicht das Fahren in seiner schönsten Form offeriere, aber den mit Abstand wohlfeilsten Einstieg in die Klasse der "Richtigen". Hier liege seine Chance, meint der Tester, der eine mögliche Verstrahlung bis zum heutigen Tag überlebt hat, nicht in der Vision, die verwöhnten Westler könnten es auf einmal schick finden, in so etwas herumzufahren.

Brüderchen spielt also nur eine Außenseiterrolle. Kaum einer kennt den Samara oder nimmt von ihm Notiz. Der Porsche von der Wolga - ein unvergessener Nobody.